Психология - это не одна наука, а целое семейство взглядов. Каждый из них отвечает на один и тот же вопрос: как работает человек? - но делает это по-разному. Если вы когда-либо задумывались, почему один психолог говорит о детстве, другой - о мыслях, а третий - о поведении, вы попали в самое сердце этого разнообразия.

Психоанализ: глубина под сознанием

Сигмунд Фрейд начал всё с одного простого предположения: большая часть того, что движет человеком, происходит за кулисами сознания. Психоанализ смотрит на поведение как на результат подавленных желаний, травм из детства и внутренних конфликтов. Это не про то, что вы говорите, а про то, что вы не можете сказать даже себе.

Терапевт в этом подходе - как археолог. Он помогает раскопать воспоминания, которые были зарыты под защитными механизмами: вытеснением, проекцией, рационализацией. Сеансы могут длиться годами. Цель - не изменить поведение, а понять, откуда оно взялось. Многие считают этот подход устаревшим, но он оставил после себя важные идеи: бессознательное, трансфер, защитные механизмы. Эти понятия теперь используют даже те, кто отвергает Фрейда.

Поведенческая психология: наблюдаемое - единственное, что важно

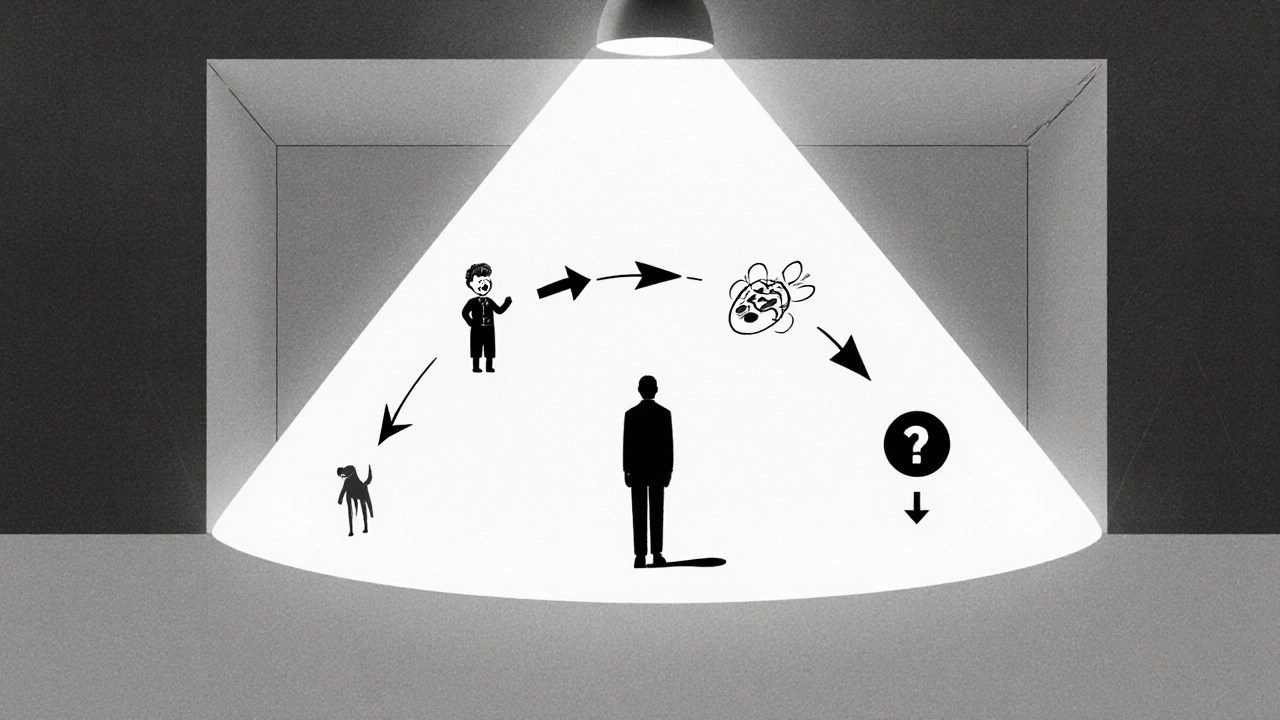

Если психоанализ смотрит внутрь, то поведенческая психология смотрит наружу. Б.Ф. Скиннер и Джон Уотсон утверждали: если вы не можете измерить что-то - это не имеет значения. Психология должна заниматься только тем, что можно увидеть: действия, реакции, стимулы.

Здесь нет места для «внутренних переживаний». Вместо этого - условные рефлексы, подкрепление и наказание. Ребёнок плачет - родители дают сладость - плач усиливается. Взрослый пропускает тренировку - чувствует вину - больше не пропускает. Это не про мотивацию. Это про цепочки: стимул → реакция → последствие.

Этот подход лежит в основе многих современных методов: когнитивно-поведенческой терапии, поведенческой модификации, даже алгоритмов в приложениях для привычек. Он прост, измерим, эффективен. Но он не отвечает на вопрос: «Почему я так чувствую?» - только на «Что я делаю и как это изменить?»

Когнитивная психология: разум как компьютер

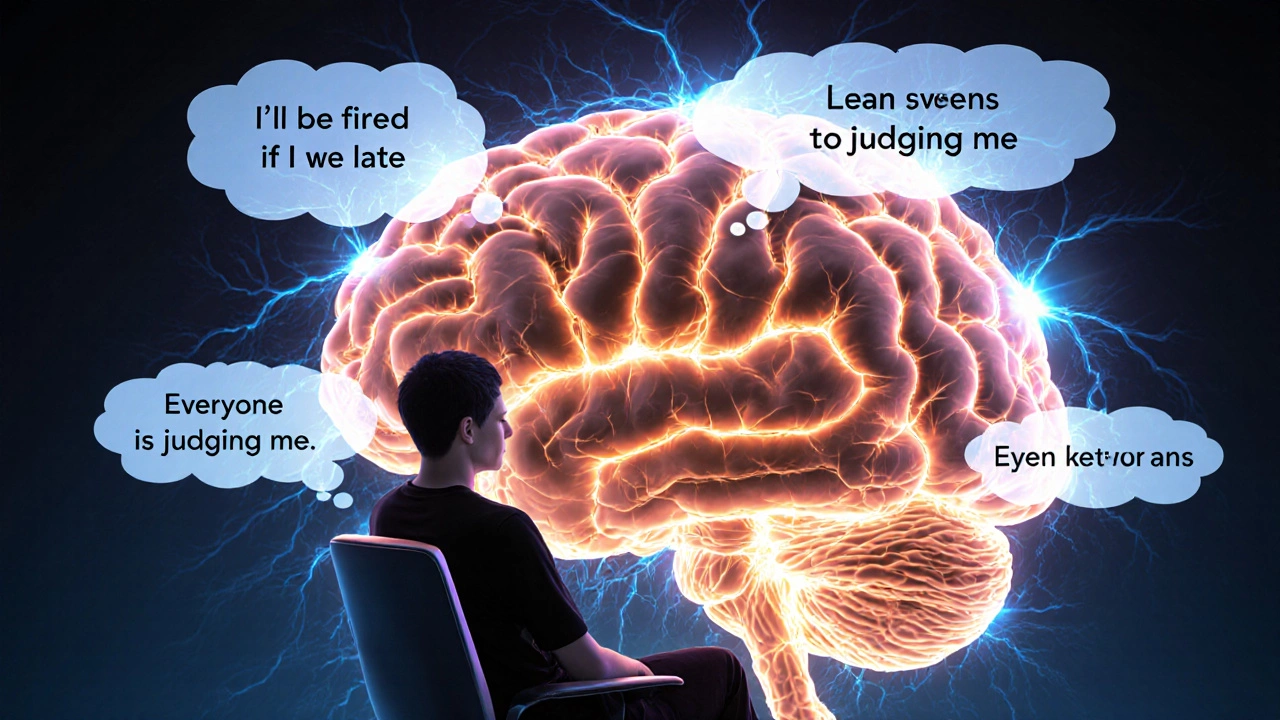

В 1950-х наука открыла компьютеры. И тут же начала сравнивать человеческий разум с ними. Когнитивная психология появилась как реакция на поведенческий упрощённый подход. Она сказала: «Да, поведение важно, но что происходит внутри?»

Здесь изучают память, внимание, восприятие, мышление, принятие решений. Как мы запоминаем? Почему забываем? Почему принимаем иррациональные решения? Почему один человек видит в ситуации угрозу, а другой - возможность?

Этот подход дал нам теории когнитивных искажений: «всё или ничего», «катастрофизация», «чтение мыслей». Они объясняют, почему человек с тревогой думает: «Если я опоздаю - меня уволят», хотя на деле это маловероятно. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) - самое популярное направление в психотерапии сегодня - родилась именно из этой школы. Она работает с мыслями, потому что меняя их, меняешь поведение и эмоции.

Гуманистическая психология: человек как субъект, а не объект

В 1960-х появилось движение, которое отвергло и психоанализ, и поведенчество. Его основатели - Карл Роджерс и Абрахам Маслоу - говорили: «Вы не машина. Вы не сумма рефлексов. Вы не результат детских травм. Вы - существо, стремящееся к росту».

Гуманистическая психология смотрит на человека как на субъект, а не объект. Она не ищет причины в прошлом, а помогает найти смысл в настоящем. Цель - не «вылечить», а «раскрыться». Маслоу описал иерархию потребностей: от еды и безопасности до самореализации. Роджерс говорил о «безусловном положительном отношении» - когда человек чувствует, что его принимают таким, какой он есть, без оценок.

Этот подход - основа клиент-центрированной терапии. Он не даёт советов. Он слушает. Он задаёт вопросы. Он верит, что внутри каждого человека есть ресурс для роста. Он не работает с симптомами - он работает с целостностью. Это не быстрая терапия. Но она меняет то, что лежит глубже, чем поведение или мысли - самоощущение.

Биологическая психология: мозг - это источник всего

Если вы когда-нибудь слышали: «У него депрессия - не хватает серотонина», - вы услышали биологическую психологию. Этот подход утверждает: всё, что мы чувствуем, думаем и делаем, - результат работы мозга, нейромедиаторов, генов и гормонов.

Здесь используют МРТ, электроэнцефалографию, генетические анализы. Исследуют, как дефицит дофамина связан с апатией, как повышенный кортизол - с тревогой, как изменения в префронтальной коре - с импульсивностью. Лекарства - основной инструмент. Антидепрессанты, анксиолитики, нейролептики - всё это продукты этого направления.

Биологический подход дал нам понимание: психические расстройства - это не «слабость характера», а реальные физиологические нарушения. Это снизило стигму. Но он также создаёт риск: если всё сводить к химии, человек может перестать верить в свою способность меняться. «Мне не помочь - у меня не хватает серотонина» - это удобно, но не всегда верно.

Системный подход: ты не один

Психология не всегда смотрит на отдельного человека. Системный подход говорит: «Ты - часть системы. Семья. Работа. Круг общения. Каждое твоё поведение - реакция на то, что происходит вокруг».

Семейная терапия - яркий пример. Допустим, подросток начал пить. Вместо того чтобы лечить его, системный терапевт спрашивает: «Как изменилась динамика в семье за последние полгода?» Может, родители развелись. Может, мать стала слишком контролировать. Может, отец ушёл в работу. Подросток - не проблема. Он - симптом.

Этот подход не ищет «внутреннюю причину». Он ищет паттерны взаимодействия. Он работает с отношениями, а не с личностью. Он особенно эффективен в семейных конфликтах, зависимостях, когда человек «застрял» в роли «жертвы» или «спасателя».

Чем отличаются эти подходы на практике?

Представьте, что человек пришёл с тревогой. Как его будут лечить?

- Психоаналитик спросит: «Когда ты впервые почувствовал это? Что происходило в детстве, когда ты был один?»

- Поведенческий терапевт спросит: «Что происходит, когда ты начинаешь тревожиться? Что ты делаешь? Что происходит после?»

- Когнитивный терапевт спросит: «Какие мысли бегут у тебя в голове, когда ты чувствуешь тревогу?»

- Гуманист спросит: «Что для тебя значит это чувство? Что оно говорит о твоих ценностях?»

- Биолог предложит анализ крови и, возможно, лекарство.

- Системный терапевт спросит: «Кто ещё в твоей жизни испытывает это? Как вы вместе справлялись с напряжением?»

Каждый из них прав. Но каждый - только частично. Нет единого «правильного» взгляда. Есть разные инструменты для разных задач.

Как выбрать, кому доверить свою психологию?

Не спрашивайте: «Какой подход лучше?» - спрашивайте: «Что мне сейчас нужно?»

- Если вы чувствуете, что «всё не так с детства» - ищите психоаналитика или глубинного терапевта.

- Если вы хотите перестать паниковать перед выступлениями - КПТ вам подойдёт лучше всего.

- Если вы чувствуете, что потеряли смысл жизни - гуманистическая терапия поможет найти его.

- Если вы думаете, что у вас «химия» - сначала проконсультируйтесь с психиатром.

- Если вы в паре, и всё ломается - попробуйте семейную терапию.

Важно: хороший психолог не навязывает свой подход. Он спрашивает, что вам ближе. Он объясняет, как он работает. Он не обещает чуда - он предлагает путь. И он не считает себя «спасителем». Он - проводник.

Что остаётся после всего этого?

Психология - не религия. У неё нет единого священного текста. У неё есть множество дорог, ведущих к одному месту: пониманию себя. Некоторые идут через память. Другие - через мысли. Третьи - через тело. Четвёртые - через отношения.

Самый опасный миф - что есть «правильный» способ. Нет. Есть подход, который работает для вас. И это не вопрос «кто прав», а вопрос «что помогает».

Если вы выбираете психолога - смотрите не на его диплом, а на то, как он говорит. Он слушает? Он задаёт вопросы? Он не спешит давать ответы? Он не говорит: «Я знаю, что с тобой не так» - а: «Давай вместе разберёмся, что с тобой происходит»?

Тогда вы найдёте не просто специалиста. Вы найдёте того, кто поможет вам найти себя - не в теории, а в жизни.

Какой подход в психологии самый эффективный?

Нет одного самого эффективного подхода. Эффективность зависит от проблемы и человека. Когнитивно-поведенческая терапия лучше всего работает с тревогой и депрессией, психоанализ - с глубокими личностными конфликтами, системный подход - с семейными кризисами. Исследования показывают, что ключевой фактор успеха - не метод, а качество отношений между клиентом и терапевтом.

Можно ли сочетать разные подходы?

Да, и это сегодня стандарт. Большинство опытных психологов используют эклектичный подход - берут лучшее из разных школ. Например, КПТ часто включает элементы гуманистического слушания, а психоаналитики используют когнитивные техники для работы с искажениями. Современная психология не догматична - она гибкая.

Почему психотерапевт не даёт советов?

Потому что советы работают временно. Психотерапия - не про то, чтобы решить проблему за вас, а про то, чтобы вы научились решать её сами. Хороший терапевт помогает вам увидеть паттерны, понять свои мотивы, найти внутренние ресурсы. Это не про правильный ответ - это про то, чтобы вы сами стали увереннее в своих ответах.

Психоанализ устарел? Почему его всё ещё используют?

Сама методика Фрейда - устарела. Но его идеи - нет. Понятия бессознательного, защиты, трансфера, сопротивления - стали частью языка психологии. Даже те, кто не занимается психоанализом, используют эти понятия, не осознавая этого. Он оставил нам язык, чтобы говорить о глубинных процессах, которые другие подходы игнорируют.

Можно ли пройти терапию без лекарств?

Да, и это - норма для многих состояний. Тревога, депрессия, фобии, ПТСР - часто успешно лечатся только терапией. Лекарства нужны, когда есть тяжёлые биологические нарушения или когда терапия не даёт результата за 3-6 месяцев. Но они не заменяют терапию - они её дополняют. Многие люди проходят терапию, чтобы отменить лекарства, а не наоборот.